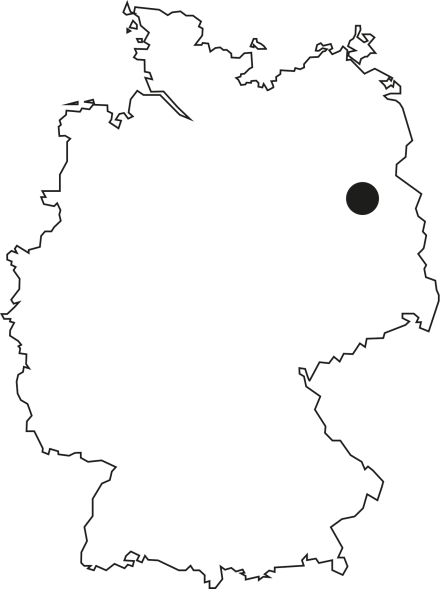

BerlinDie deutsche Hauptstadt hat sich zu einem intellektuellen Zentrum der arabischen Welt entwickelt. Von hier aus kämpfen syrische Exilant:innen für ein demokratisches Syrien.

August 2023. In der Stadt Suweida, gut hundert Kilometer südlich der syrischen Hauptstadt Damaskus, sind die Strassen ausgestorben an diesem Morgen. Doch dies ist nicht die Grabesruhe, die in manchen Artikeln in den vergangenen Jahren zu Syrien bemüht wurde. Es ist die angespannte Ruhe vor einem Sturm.

Wenige Tage zuvor hat der syrische Präsident Baschar al-Assad angekündigt, die Subventionen für Treibstoffe aufzuheben. In der Folge hat sich der Benzinpreis verdreifacht. Zwar verdoppelte das Regime gleichzeitig die Monatslöhne der Staatsangestellten. Doch mit der Inflation, die in den letzten Monaten in Syrien nochmals stark gestiegen ist, macht auch das kaum einen spürbaren Unterschied. Wer zuvor umgerechnet rund zehn Schweizer Franken im Monat verdiente, erhält neu zwanzig.

Zwölf Jahre nach Beginn der Aufstände ist Syrien wirtschaftlich am Boden. Neunzig Prozent der Menschen leben in Armut. Viele kommen nur über die Runden, weil ihre Verwandten, die ins Ausland geflohen sind, sie unterstützen. Die Menschen im Exil, von denen viele nicht zurückkehren können, sind zum finanziellen Rückgrat für die ganze Gesellschaft geworden. Während jedes Jahr rund zwei Milliarden US-Dollar an humanitärer Hilfe nach Syrien fliessen, betragen die finanziellen Rücksendungen laut Schätzungen zwischen drei und sechs Milliarden. «Die Rücksendungen sind die wichtigste Quelle von Geld, das von ausserhalb nach Syrien gelangt», sagt der syrisch-schweizerische Syrienexperte Joseph Daher.

Lange sah es danach aus, als ob die Erfahrungen der letzten zehn Jahre, die Erschöpfung und Enttäuschung, erneute Proteste im Land gar nicht erst aufkommen lassen würden. Doch an jenem Morgen Mitte August 2023 und jeden Tag in den Wochen danach ist in Suweida alles anders. Tausende Menschen versammeln sich im Stadtzentrum auf dem Karamaplatz und demonstrieren gegen die desaströse Lage im Land – mit Parolen, die bereits 2011 das Regime zum Rücktritt aufforderten. An einem dieser Tage verbrennen sie das Bild des Diktators Assad.

Ungewisser Verlust

Fast 4000 Kilometer entfernt, in einem Café in Berlin Kreuzberg, sitzt Wafa Mustafa an einem massigen Tisch. Vor den hohen Fenstern radeln Leute in den Feierabend, an den Nebentischen sitzen manche noch an ihren Laptops. Zum Kaffee hat Mustafa ein Stück Kuchen bestellt. «Sonst komme ich heute wahrscheinlich nicht mehr zum Essen.»

Anderthalb Stunden später wird sie die Hälfte des Kuchens zurücklassen und sich eilig verabschieden, um noch die Bilder der politischen Gefangenen zu holen, die sie zu Hause vergessen hat. Am Abend wird sie vor dem Brandenburger Tor stehen, in einer überschaubaren Menschenmenge, in der in Solidarität mit den Demonstrierenden in Suweida die grün-weiss-schwarzen Flaggen der syrischen Revolution und die bunten Flaggen der Drus:innen geschwenkt werden – 700 000 Angehörige dieser arabischen Religionsgemeinschaft leben in Syrien. Mustafa wird ein Schild in die Höhe halten, auf dem steht: «Revolution für alle Syrer, eine Revolution, die noch immer andauert». «Die Leute sind wütend», ruft sie mir zwischen den Parolen zu, die wie ein Echo jener Sätze über den Platz schallen, die mehr als zehn Jahre zuvor auf so vielen Plätzen in Syrien erklangen: «Eins, eins, eins: Das syrische Volk ist eins!», «Das Volk will den Sturz des Regimes!»

Wafa Mustafa hat nie aufgegeben. Anders als so viele andere, die mit den Jahren resigniert haben, kämpft sie weiter. Lehnt kaum eine Interviewanfrage ab, hält Reden an Demonstrationen, engagiert sich in verschiedenen Kampagnen und sprach vor dem Uno-Sicherheitsrat oder an der Geberkonferenz für Syrien der Europäischen Union. Zwar fühle sie sich mit jedem Mal, da sie ihr Bild auf dem Cover eines Magazins sehe, ein wenig unsichtbarer, sagt Mustafa – und denke dabei, dass das nicht das Leben sei, das sie sich einst gewünscht habe. Im Grunde gibt sie jenen recht, die sagen, dass die Demonstrationen hier, im fernen Berlin, doch eigentlich nicht viel ausrichten könnten. «Aber», sagt sie, «ich kann nicht einfach aufgeben. Bei mir geht es um das Leben meines Vaters.»

Ali Mustafa wurde am 2. Juli 2013 vom syrischen Geheimdienst verhaftet und ist seither verschwunden. Der Tag veränderte Wafa Mustafas Leben für immer. Sie war 23 Jahre alt, die älteste von drei Töchtern. Ihr Traum sei es einst gewesen, Kriegsreporterin zu werden, sagt sie. An jenem Tag jedoch habe jene Wafa, die sie zuvor gewesen sei, aufgehört zu existieren. Sie ringt um Worte, versucht, den Zustand zu beschreiben, in dem sie sich seit der Verhaftung ihres Vaters befindet. «Es ist wie eine Wiedergeburt. Ich fühle mich, als lebe die Seele meines Vaters in mir. Ich lebe für ihn und mit ihm.»

Mindestens 100 000 politische Gefangene soll es bis heute in Syrien geben – Menschen, die wie Mustafas Vater verhaftet oder entführt wurden und von denen seither jede Nachricht fehlt. Die Dunkelziffer dürfte weit höher liegen. 100 000 Familien und mehr durchleben dasselbe Schicksal wie Wafa Mustafa: Über Monate, Jahre, vielleicht Jahrzehnte warten sie auf eine Nachricht darüber, wo ihre Liebsten sind. Das Verschwinden so vieler Menschen ist wie die Vertreibung, die Gewalt, die Zerstörung von Stadtvierteln und Städten, wie der Tod Hunderttausender ein kollektives Trauma, das die syrische Gesellschaft heute prägt. «Es gibt keine Familie in Syrien, der nicht ein Verwandter oder jemand im nächsten Umfeld mit Gewalt weggenommen wurde», sagt Mustafa.

Der Schmerz, den Angehörige von Verschwundenen durchleiden, gleiche dem Zustand der Folter, erklärte die italienische Psychiaterin Marzia Marzagalia gegenüber dem «New Yorker». «Ungewisser Verlust» lautet der Fachausdruck dazu: Die Ungewissheit darüber, was mit einer geliebten Person geschehen ist, macht es unmöglich, einen Abschluss zu finden. Wafa Mustafa beschreibt es so: «Immer wieder sagen mir manche Leute, ich solle mich auf mich selbst konzentrieren. Aber ich habe das Gefühl, dass mein Vater in dem Moment, in dem ich aufhöre, über ihn zu sprechen, vergessen werden wird – als ob er nie existiert hätte. Und das verdient er nicht.»

Stattdessen zählt Mustafa die Tage seit dem Verschwinden ihres Vaters. Kein einziger sei vergangen, ohne dass sie vor dem Einschlafen geweint habe, sagt sie. In ihrem Wohnzimmer hängt das Bild ihres Vaters neben dem Fernseher. Wenn sie am Morgen aufwacht, schaltet sie Musik ein. «Ein Lied für dich, ein Lied für mich», sage sie dann zu dem Bild. Alle paar Tage ruft sie ihn über Skype an, wo sein Konto noch immer aktiv ist. Erzählt ihm aus ihrem Leben, in dem sie sich selbst kaum kleine Erholungen gönnen mag – geschweige denn, sich zu verlieben oder ausgelassene Partys zu feiern.

«Ich muss spüren, dass er noch lebt», sagt Mustafa. «Aber manchmal erreiche ich einen Punkt, an dem ich mich frage: Ist das echt? Gibt es diese Person überhaupt, die ich für meinen Vater halte? Bin ich die einzige Person, die denkt, dass Ali Mustafa existiert? In diesen Momenten bitte ich seine Freunde, mir Anekdoten über ihn zu erzählen. Nur damit ich weiss, dass er wirklich existiert.»

Arabischer Schmelztiegel: Sonnenallee

Als Ali Mustafa vor zehn Jahren verhaftet wurde, wussten seine Frau und die drei Töchter sofort, was das bedeutete: Sie mussten das Land verlassen. Denn, so hatte es ihnen der Vater zuvor eingeschärft: Sollte ihn der Geheimdienst holen, würde dieser bald auch zu ihnen kommen. Wie ihr Vater hatten sich auch Wafa und ihre Schwestern an den Aufständen gegen das Assad-Regime beteiligt.

Also flohen sie in die Türkei. Drei Jahre lebten sie in Gaziantep – eine Zeit, die Mustafa als die dunkelste ihres Lebens beschreibt. Sie litt unter einer schweren Depression und musste gleichzeitig mit drei Jobs helfen, ihre Familie über Wasser zu halten. Nachdem sie für ein Studium am Bard College in Berlin angekommen war, entschied sie sich zu bleiben. «Es ist ein Zufall, dass ich in Berlin gelandet bin», sagt Mustafa. «Aber heute kann ich mir – ausser Syrien – keinen anderen Ort zum Leben vorstellen.»

Berlin hat sich in den letzten Jahren zu einer Art Hauptstadt für Exilant:innen aus der gesamten arabischen Welt entwickelt. Es begann damit, dass ab 2015 Hunderttausende Syrer:innen nach Deutschland flohen – unter ihnen zahlreiche Aktivist:innen, Journalisten und Künstlerinnen. Manche von ihnen waren zuvor in Beirut oder Istanbul gewesen. Sie flohen nach Europa, weil sie spürten, wie das politische Klima im Libanon und in der Türkei zunehmend schwierig wurde. Innerhalb Deutschlands zog es mit der Zeit viele von ihnen nach Berlin. Hier schufen sie bald eine lebendige Szene mit politischen Veranstaltungen zu Syrien und den arabischen Aufständen, mit Konferenzen, Treffen und zivilgesellschaftlichen Organisationen, die ihre Büros in die Stadt verlegten. Auf die Syrer:innen folgten Exilant:innen aus allen arabischen Ländern, aus Ägypten, Tunesien, Libyen, dem Jemen, dem Irak und dem Libanon.

Auf der Sonnenallee in Neukölln, die früher eher türkisch geprägt war, öffneten so viele neue syrische Restaurants und Geschäfte, dass heute fast nur noch das Wetter daran erinnert, dass sich dieser Ort nicht in Beirut, Tunis oder Kairo befindet. Die «arabische Strasse» ist zum Ausflugsziel für Syrer:innen aus ganz Europa geworden. Manche reisen zum Urlaub für mehrere Tage nach Berlin, um in ein Hotel in der Nähe der Sonnenallee einzuchecken und jeden Tag Schawarma zu essen – im Restaurant Aldimashqi zum Beispiel. Das sei zwar gut, wie ein hier lebender Syrer sagt, doch eben vor allem für Tourist:innen. Die Berliner:innen jedoch – also jene Araber:innen, die hier leben – würden eher zu «Yasmin Alsham» gehen.

Nachdenken über die Peripherie

Ein weiterer Raum, der im Zuge dieser neuen Exilgemeinschaft in Berlin entstanden ist, ist die Buchhandlung Khan Aljanub. Sie liegt versteckt in einem Hinterhof, ein kleines efeuumranktes Häuschen, in dem sich Regale voller Bücher vom Boden bis zur Decke ziehen. An diesem milden Abend Ende August kommen Besucher:innen nach und nach in den Hinterhof für eine Lesung des ägyptischen Schriftstellers Muhammad Faraj, der gerade für eine Residenz in Berlin weilt. Zwei Feigenbäume umrahmen die Stuhlreihen. Zweimal schon seien sie im Winter eingegangen und danach wieder gewachsen, erzählt Fadi Abdelnur, der Mitgründer der Buchhandlung.

Der Palästinenser kam 2002 nach Berlin. Er hat miterlebt, wie sich die Stadt in den letzten Jahren verändert hat. «Früher war sie weisser», sagt er. Heute sei es selbst für ihn schwierig, den Überblick über die vielen verschiedenen Szenen innerhalb der arabischen Gemeinschaft in Berlin zu behalten. «Neulich haben wir eine Lesung organisiert, bei der lauter IT-Angestellte aus Ägypten vorbeikamen. Ich hatte keine Ahnung, dass es so eine Szene hier überhaupt gibt.»

Im «Khan Aljanub» organisieren Abdelnur und seine Kolleg:innen Mohammad Rabie und Rascha Hilwi regelmässig Lesungen und Veranstaltungen. An diesem Abend sprechen fast alle Besucher:innen Arabisch untereinander – es ist eine Szene, die genauso in Beirut oder Kairo spielen könnte. Dabei ist es bezeichnend für das politische Klima im arabischen Nahen Osten, dass diese Lesung stattdessen in Berlin stattfindet.

«Früher war ich davon überzeugt, dass die Movers and Shakers in den Zentren der arabischen Region sein müssten», sagt der ägyptische Soziologe Amro Ali, den ich über einen Videoanruf im marokkanischen Casablanca erreiche. Nun aber herrschten in Kairo, dem einstigen kulturellen Schwergewicht der Region, gar noch mehr Repression und Willkür als zu Zeiten Hosni Mubaraks. Beirut wird von der Wirtschaftskrise zermürbt, und in den Golfstaaten, die wirtschaftlich längst die alten Zentren der Region abgelöst haben, lässt die politische Repression trotz gesellschaftlicher Liberalisierungen an manchen Orten keinen Raum für abweichende Visionen. «Ich wurde gezwungen, über die Peripherie nachzudenken», so Ali.

2015 weilte er für einen Forschungsaufenthalt in Berlin. Es war das Jahr, in dem fast eine Million Geflüchtete nach Deutschland kamen, die Mehrheit davon aus Syrien. Ihre Ankunft hat Deutschland in vielerlei Hinsicht nachhaltig geprägt – und Berlin auf seine ganz eigene Art. «Ohne die Syrer:innen würden wir hier nicht von einem arabischen Exil sprechen», sagt Ali. Denn auch wenn zahlreiche Oppositionelle aus weiteren arabischen Ländern hierher geflohen sind – die syrische Fluchterfahrung übertraf alles.

Ali liess sich durch dieses arabische Berlin treiben, das im Entstehen war. Später beschrieb er seine Gedanken in einem Essay mit dem Titel «Über die Notwendigkeit, den arabischen Exilkörper in Berlin zu formen». Das Exil, steht darin, sei – neben seinen realen Konsequenzen für das Leben der Einzelnen – auch ein mentaler Zustand, in dem sich jene befänden, die sähen, dass das System in ihrer Heimat keinen Platz für sie und ihre Ideen biete. Ein Zustand, den auf ähnliche Weise wohl auch Andersdenkende erleben, die ihre Heimat physisch gar nie verlassen haben.

Demgegenüber biete Berlin mit seiner bewegten Geschichte einen Raum von Freiheit und Möglichkeiten. «Berlin ist ein sehr energiegeladener Ort», sagt Ali. «Und die arabische Gemeinschaft hier ist äusserst vielfältig. Es gibt ein Mini-Damaskus, ein Mini-Beirut, ein Mini-Kairo.» Anders als in Paris oder London, die in der Vergangenheit zu sicheren Häfen für Exilant:innen aus unterschiedlichen arabischen Ländern wurden, sei die arabische Diaspora in Berlin noch kaum etabliert. Entsprechend verankerte Institutionen, deren Geschichte Jahrzehnte zurückreichten, gebe es hier noch keine.

Dieses Im-Moment-verhaftet-Sein sei auch die grösste Schwäche des arabischen Exils in Berlin. «Die dynamischen Orte, vom Theater über die Akademie bis zur Zivilgesellschaft, sind fragmentiert und kaum untereinander vernetzt», schreibt Ali in seinem Essay. «So dass die kreativen und intellektuellen Anstrengungen ins Leere laufen, statt eine grössere politische Strömung zu formen.» Er beschreibt, dass es notwendig sei, eine Institution zu gründen, ein Netzwerk zwischen verschiedenen Gruppen zu schaffen, um das intellektuelle Potenzial in Berlin in eine Richtung zu lenken und so die Zukunft der arabischen Welt mitgestalten zu können. Denn das sei es, so Ali, was die Region so dringend brauche: eine politische Vision für die Zukunft. «Niemand war darauf vorbereitet, was 2011 passierte. Es gab keine Charta, keinen Text, hinter dem sich alle hätten sammeln können.» Die Diktaturen, die die arabischen Länder über Jahrzehnte in ihrem Griff hielten, hätten die dafür nötige politische Arbeit unmöglich gemacht.

Heute aber, zwölf Jahre nach Ausbruch der Revolutionen, nachdem manche Länder Jahre des Krieges hinter sich hätten und die Repression sogar noch zugenommen habe – «heute trauen wir uns kaum, fünf Jahre in die Zukunft zu denken», sagt Ali. «Dabei sollten wir es wieder als normal betrachten, zu träumen. Wir müssen auch heute bereit sein, uns ein Syrien ohne Baschar al-Assad vorzustellen.»

Eine politische Vision für Syrien

Und tatsächlich, es gibt noch Leute, die es wagen, an die Zukunft zu denken. Der syrische Menschenrechtsanwalt Anwar al-Bunni sitzt hinter seinem kleinen Schreibtisch in einem Büroraum, in dem seine Mitarbeiter:innen und er seit ein paar Jahren eingemietet sind. Davor arbeitete er von zu Hause aus – und noch früher in der Flüchtlingsunterkunft, in der er und seine Familie 2014 untergekommen waren, nachdem sie mit einem humanitären Visum nach Deutschland geflohen waren. «Der Ort bedeutet mir nichts», sagt Bunni, der in Syrien bereits Jahrzehnte vor Ausbruch der Revolution als Menschenrechtsanwalt gearbeitet hatte. «Wichtig ist, wohin meine Arbeit hier führt. Ich arbeite für das Ziel, irgendwann nach Hause zurückkehren zu können.» Die Bedeutung dieser Worte reicht weit über seine persönlichen Ziele hinaus. Bunni kämpft für Syriens Zukunft – und dafür, dass jene, die bis heute im Exil leben, sicher in ihre Heimat zurückkehren können.

In Deutschland ist der Menschenrechtsanwalt vor allem bekannt für seine Rolle im ersten Prozess gegen zwei Exponenten des syrischen Regimes vor einem europäischen Gericht. In der deutschen Kleinstadt Koblenz hatte die Staatsanwaltschaft 2019 Anklage gegen Anwar R. und Ejad A. erhoben, die beide Angehörige des Geheimdienstapparats des syrischen Regimes gewesen waren, bevor sie desertierten und später nach Deutschland flohen. 2022 wurde Anwar R. wegen Mord und Verbrechen gegen die Menschlichkeit verurteilt.

Als Anwalt war Anwar al-Bunni massgeblich daran beteiligt, die Opfer zu finden, die gegen die Angeklagten aussagen würden. Doch auch seine eigene Geschichte verbindet ihn mit dem Prozess: 2006 war er inhaftiert worden – der General, der ihn festgenommen hatte, war Anwar R. gewesen. Später sollten sich die beiden wiedertreffen: als Geflüchtete in derselben Unterkunft in Berlin.

Doch Bunnis Ziel ist grösser als die Verhaftung eines einzelnen Exponenten des Regimes. Seit Jahren schon arbeitet er an einer politischen Vision für Syrien – konkreter: am rechtlichen Gerüst für ein Syrien ohne Diktatur. Bereits 2005 hatten er und andere eine neue Verfassung für Syrien entworfen und 2012 einen Plan für eine Übergangsregierung und ein Übergangsparlament skizziert. Dass das Assad-Regime nicht an der Macht bleiben werde, stehe für ihn ausser Frage, sagt Bunni: Im Grunde sei es 2011 gestürzt worden. «Heute ist Assad nur noch einer von vielen Milizenführern, die das Land unter sich aufgeteilt haben.» Die relevante Frage sei demnach nicht: Wer übernimmt die Macht, wenn Assad tatsächlich weg ist? Sondern: Mit welchem politischen System kann man sicherstellen, dass ein künftiges Syrien nicht wieder in die gleiche Katastrophe rutscht? Und: Wie kann in einer Übergangsphase die Sicherheit im Land garantiert werden, sodass es nicht zu Racheakten gegen die Alewit:innen kommt – jene Religionsgemeinschaft, der auch Assad angehört und die von vielen Oppositionellen für die Verbrechen des Regimes mitverantwortlich gemacht wird?

Gerechtigkeit: Schutz statt Trost

Eine zentrale, wenn nicht die zentralste Frage, wenn es um Syriens Zukunft geht, lautet: Wie kann nach Jahrzehnten der Diktatur und nach Jahren des Krieges Gerechtigkeit für die Opfer erreicht werden? Anwar al-Bunni formulierte bereits 2012 fünf Punkte, die dazu notwendig wären. Die Verbrecher:innen vor Gericht zu stellen, sei nur ein Teil davon. Daneben brauche es Entschädigungen für die Opfer sowie eine gemeinsame Aufarbeitung der Verbrechen und ein gemeinsames Narrativ darüber, wie Syrien an diesen Punkt gelangte. Und schliesslich: neue Gesetze, die eine solche Katastrophe in Zukunft verhindern würden.

Auch für Wafa Mustafa war der Prozess in Koblenz ein Wendepunkt. Damals setzte sie sich aus Protest vor das Gerichtsgebäude – inmitten Dutzender Fotografien von politischen Gefangenen, auch von ihrem Vater. Die Bilder von ihr gingen um die Welt – und die vielen Medienanfragen machten Mustafa zum Gesicht derjenigen, deren Angehörige bis heute inhaftiert oder entführt sind.

Doch auch für Mustafa ganz persönlich war der Prozess ein Wendepunkt. «Ich bin natürlich gegen die willkürliche Verhaftung und das Verschwinden von Menschen. Und ich würde nicht wollen, dass die Folterer meines Vaters getötet werden. Aber würde ich ihre Befreiung fordern?» Im Gerichtssaal habe sie es kaum ausgehalten: Anwar R. zu sehen, vor ihm ein Glas Wasser, bei guter Gesundheit – während sie nicht wusste, ob ihr Vater noch am Leben war. Im Lauf des Prozesses sei ihr aber klar geworden: «Gerechtigkeit ist nicht dazu da, uns Opfer zu trösten, sondern um uns zu schützen. Es war sehr schwer für mich. Aber ich weiss: Wenn Anwar R. gefoltert worden wäre, würden wir im Zyklus der Gewalt bleiben. Das ist nicht die Vision, die mein Vater von einem demokratischen Syrien hatte. Und nicht das, wofür wir 2011 auf die Strasse gingen.»

Sie wisse nicht, was Gerechtigkeit sei. «Aber ich weiss, was sie nicht ist: Rache», sagt Mustafa. Der Prozess in Koblenz sei ein Schritt gewesen. Doch Mustafa warnt auch davor, ihn mit einer politischen Lösung für Syrien zu verwechseln. Das Regime sei noch immer an der Macht; noch immer seien Zehntausende inhaftiert, und jeden Tag kämen neue dazu. «Unser Ziel muss sein, diese Menschen zu retten. Gerichtsprozesse sind das eine. Aber Gerechtigkeit beginnt damit, das Töten zu beenden.»