Antislawischer Rassismus: Kein Platz im grossen Wir

Seit das Putin-Regime Krieg gegen die Ukraine führt, schlägt auch Russ:innen hierzulande immer häufiger Ablehnung entgegen. Umso mehr gilt es, Solidarität nicht in Nationalfarben zu denken.

In Zeiten des Krieges lässt das grosse Wir nicht lange auf sich warten. Und seit das Putin-Regime vor zwei Wochen die Ukraine angriff, herrscht im restlichen Europa nahezu ungekannte Einigkeit: auf staatlicher Ebene, was eine rasche Reaktion auf die Invasion angeht; unter den Menschen, die solidarisch durch die Strassen ziehen und Geflüchtete an Bahnhöfen und Grenzübergängen willkommen heissen. Auch in der Schweiz sind viele blau-gelbe Fahnen zu sehen.

So erfreulich diese Solidarität und diese Empathie sind, sie lösen auch Unbehagen aus. Darüber etwa, dass auch jene, die mit der Symbolik von Nationalstaaten ansonsten wenig anfangen können, dem allgemeinen Hurrapatriotismus verfallen. Und wie immer, wenn sich ein grosses Wir manifestiert, bleiben manche ausgeschlossen. Die «Anderen» sind dabei häufig nicht nur die Mitglieder der russischen Machtelite, die den Krieg verantworten. Immer öfter richtet sich der nationalistische Eifer gegen die Russ:innen hierzulande – und gegen alles, was mit ihnen assoziiert und in sie hineinprojiziert wird.

Billiger Aktionismus

Manche Auswüchse dieses Otherings sind symbolische Ersatzhandlungen: dämlich zwar, aber harmlos, hilflos auch. Auf Social Media kursierte kürzlich die Mitteilung einer deutschen Bäckereikette, ihr russischer Zupfkuchen (der bis auf den Namen gar nichts Russisches hat) heisse ab sofort nur noch «Zupfkuchen», weil Kund:innen sich beschwert hätten. Später krebsten die Betreiber:innen zurück: Man habe niemanden verletzen wollen. Ähnliche Berichte machten zuletzt vermehrt die Runde. Derweil kündigten Coop und Globus an, russische Produkte aus dem Sortiment zu nehmen. Als würde das auch nur einer Ukrainerin helfen.

Neben diesem billigen Aktionismus nimmt das grosse Wir auch immer gefährlichere Züge an. Wer mit dem russischen Aggressor in Verbindung gebracht wird – völlig unabhängig von der tatsächlichen Haltung zum Krieg –, hat darin rasch keinen Platz mehr. In Deutschland kursieren Meldungen über eingeschlagene Scheiben in russischen Supermärkten, in der Schweiz berichten russischsprachige Mütter den Medien, wie ihre Kinder in der Schule gemobbt würden.

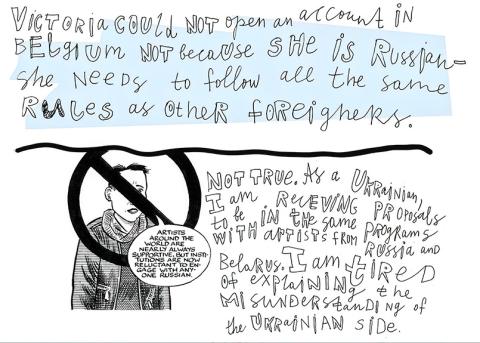

Derweil wird russischen Künstler:innen gekündigt, weil sie sich in den Augen der Mehrheitsgesellschaft nicht deutlich genug gegen den Krieg stellen. So musste etwa der Dirigent Waleri Gergijew in München seinen Hut nehmen – obwohl seine Nähe zum Putin-Regime seit Jahren bekannt ist. Dass er etwa die Annexion der Krim befürwortete, hat bisher kaum jemanden gestört. Nun sollte er plötzlich Farbe bekennen.

Auch meine Verwandten berichten, wie Bekannte sie nicht mehr grüssen, seit das russische Regime ukrainische Städte bombardiert. Ich denke darüber nach, ob ich im Tram noch auf Russisch telefonieren soll. Dabei sprechen auch viele jener Ukrainer:innen, die vom grossen Wir als Subjekt der Empathie auserkoren wurden, Russisch. Doch je stärker der Nationalismus wird, desto weniger Platz bleibt für Grautöne. Und wie viele Leute können Russisch und Ukrainisch überhaupt auseinanderhalten?

Ablehnung statt Empathie

Die deutsche Aussenministerin etwa sah sich zuletzt gezwungen, das eigentlich Offensichtliche zu sagen: dass es Wladimir Putins Krieg ist – und nicht jener der Russ:innen in Europa. Viele von ihnen kritisieren das russische Regime im Übrigen schon lange, nur haben ihnen bisher zu wenige zugehört. Und auch der deutsche Ableger des PEN-Verbands kritisierte Forderungen, Bücher russischer Autor:innen zu boykottieren: «Der Feind heisst Putin, nicht Puschkin, Tolstoi oder Achmatowa.»

Das, was Menschen russischer Herkunft hierzulande immer öfter entgegenschlägt, nennt die Forschung antislawischen Rassismus. Er hat eine lange Tradition – und es scheint, als hätten manche nur darauf gewartet, ihn wieder offen zu leben. Meine Familie kam Anfang der neunziger Jahre nach Deutschland, zusammen mit über 200 000 weiteren «jüdischen Kontingentflüchtlingen» aus der ehemaligen Sowjetunion. Lange galten wir als «gute» Migrant:innen – bis die Empathie in Ablehnung umschlug.

Was, wenn es mit den Flüchtenden aus der Ukraine diesmal ähnlich wird? Wenn die Helfenden merken, dass da Menschen kommen, die nicht bloss hilfsbedürftig, vielleicht nicht immer Dankbarkeit zeigen? Dass die grossen Erwartungen nicht erfüllt werden können, die eigenen Bilder von diesen Menschen nicht stimmen? Haben sie im grossen Wir dann auch keinen Platz mehr?

Umso mehr gilt es nun, Solidarität nicht in Nationalfarben zu denken. Putins Krieg gilt nicht bloss den Ukrainer:innen, sondern auch den Menschen im eigenen Land. Tausende werden versuchen, einer Diktatur zu entfliehen, in der schon das Sprechen über den Krieg im Gefängnis enden kann. Gerade auch sie sollten mit offenen Armen empfangen werden.