Völlig abwegig! Ihre Arbeit ist unzeitgemäss und ineffizient. Nur schon dafür lieben sie ihren Job. Zu Besuch bei den drei Copains vom Studio GDS in Genf.

Der Mann im Hauseingang blickt mich hilfsbereit an. Es könnte der Abwart sein. «Studio GDS?» Er schüttelt den Kopf: Nie gehört. Dann verwandelt er sich in einen Dackel. Ich schaue mich vergeblich nach einer Klingel um. Entdecke den Briefkasten: «Studio GDS – 13ème étage». Laute Musik jazzt mir ins Ohr. Die Ziffern lösen sich, swingen quer durch den Raum, rüber zum Lift, wo sie sich wie Kaugummi ausdehnen, um durch die Schiebetür zu schlüpfen. Ich hinterher, suche bei den Knöpfen im Lift die 13. Etage, finde aber nur zwölf.

«Studio GDS» (Graphic Design Studio), das sind Claude Luyet, Georges Schwizgebel und Daniel Suter, drei befreundete Animationsfilmer, die sich seit über fünfzig Jahren ein Atelier teilen. Ihre Filme können psychedelisch wirken, erst recht in der Gesamtschau. Irgendwann stehe ich trotzdem vor der richtigen Tür, ganz oben unterm Dach eines Sechziger-Jahre-Betonklotzbaus in der Genfer Vorstadtgemeinde Carouge. Der Raum hat etwas von einer Schiffskommandobrücke. Ein Balkon umgibt die Etage wie eine Reling, vor der breiten Fensterfront steht ein grosser Arbeitstisch. Dahinter führt eine Holztreppe zu einem Oberdeck mit Blick über die Stadt. Georges Schwizgebel begrüsst mich freundlich, Daniel Suter lässt sich entschuldigen, Claude Luyet nickt mir, über einen Rechner gebeugt, zu. Direkt hinter ihm, im einzigen dunklen Winkel des Raums, befindet sich das Herzstück des Studios: «le banc-titre», ein analoger Tricktisch.

Alle Freiheiten der Welt

Von weitem sieht er aus wie eine überdimensionierte Fruchtpresse: oben die Kamera, befestigt an einem kleinen Dach mit Hebel, unten eine breite Arbeitsplatte mit mehreren Leisten und Kurbeln. Ich erhalte eine Einführung: Alles kann in alle Richtungen bewegt und millimetergenau aufeinander abgestimmt werden. Die bemalten Folien werden mit Noppen an den Leisten befestigt und übereinandergelegt. Bei schnellen Bewegungen braucht man 24 Zeichnungen pro Filmsekunde, bei langsamen reichen acht. «Bei einem Film von drei Minuten macht das zwischen 1440 und 4320 Vorlagen.» Ich tue so, als rechnete ich mit, und stelle fest: Wer alles von Hand malt, ist eine Weile beschäftigt. «Zwei bis vier Jahre für einen drei- bis sechsminütigen Film», bestätigen Luyet und Schwizgebel. Aus heutiger Sicht – da sind sie sich einig – eine grotesk lange Zeit.

Als das Trio Ende der sechziger Jahre mit ersten Trickfilmversuchen begann, waren solche Fristen normal. Das Animationsfilmschaffen war mehr Hobby als Beruf. Zumindest in der Schweiz gab es weder eine Ausbildung noch eine passende Förderung – und ein Tricktisch kostete ein Vermögen. Ihren Lebensunterhalt verdienten die drei ausgebildeten Grafiker halbtags mit Werbeaufträgen, den Rest des Tages wurde gebastelt. Anfangs mit einer 16-Millimeter-Kamera, später durften sie die Ausrüstung eines befreundeten Werbers nutzen. Von Selbstausbeutung konnte trotzdem keine Rede sein, erinnern sich Luyet und Schwizgebel: «Wir verdienten genug Geld, Arbeitslosigkeit kannten wir nicht.» Die Miete ihres damaligen Ateliers sei «ein Witz» gewesen, die Solidarität untereinander gross. «Wir hatten die richtigen Kontakte, ein Handbuch mit den Grundtechniken und alle Freiheiten der Welt.»

Anlass für die Gründung von Studio GDS war dann ein lukrativer Auftrag von Condor Films – eine kurze animierte Passage für einen Dokumentarfilm über Alfred Escher. Das war 1970. Kurz darauf schlug der französische Animationsfilmer Manuel Otéro den dreien vor, ihre ersten 16-Millimeter-Experimente mit Sequenzen von ihm und dem Carouger Künstler Gérald Poussin zu einem gemeinsamen Projekt zu «verwursten». So entstand ihr erster Film, «Patchwork» (1971), eine hippiesk überdrehte Abrechnung mit den bis heute aktuellen Themen der frühen siebziger Jahre: Krieg, Konsum, Umweltverschmutzung, Massenmedien.

Auf den Leim gegangen

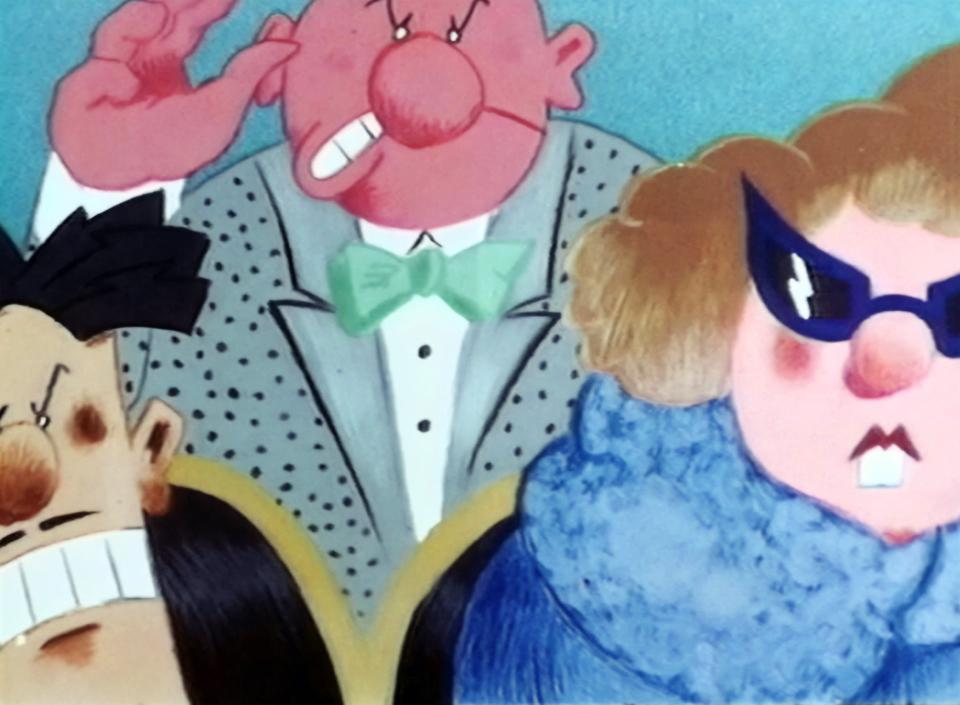

«Patchwork» feierte Premiere in Cannes, der Erfolg half bei der Entwicklung individueller Projekte. Daniel Suter war 1971 der Erste mit einem eigenen Film: «Chewingo-Home» über die explosive Kaugummimacht USA. Kurz darauf folgte «Le macaque» (1972), die fröhliche Illustration eines alten Cajun-Songs. Suters Stil ist reduziert, verspielt, sarkastisch. In «Patchwork» lässt er ein einsames, kleines, dickes Strichmännchen mit Knollennase einem Werbetrick mit einer leicht bekleideten, kurvenreichen Frau auf den Leim gehen. Einsam, klein, dick, trick- und kurvenreich – das ist Suters Welt. Seine Figuren watscheln oder schweben durch einen grausam banalen, grellbunten Alltag, dem sie triebgesteuert, aber vergnügt ausgesetzt sind. Besonders exemplarisch: «Grimaces» (1985) über die folgenreichen Nebenwirkungen des aufgesetzten Lächelns.

Claude Luyets erste Filme schliessen thematisch bei Suter an. In «Ricochet» (1973) wird ein farbloser junger Mann in einer farblosen Wohnung wiederholt aus seinem farbenfrohen feuchten Traum gerissen. Und in «Marché noir» (1977) verliert ein Kunde beim Kauf eines Anzugs buchstäblich seinen Kopf. Stilistisch aber unterscheiden sich Luyets Filme nicht nur stark von Suters Arbeiten, sondern auch voneinander: Es sind Minierzählungen in ganz unterschiedlichem Design.

Er brauche oft Monate, bis er die richtige Gestaltungsweise für eine Geschichte finde, gesteht Luyet im Gespräch. Für «Le fil d’Ariane» (2016), einen über eine Balkonwäscheleine meisterhaft verdichteten Film über das Leben einer Frau im 20. Jahrhundert, nahm er sich 35 Jahre Zeit, um das richtige Ende zu finden.

«Auf keinen Fall nachmachen!»

Auch Georges Schwizgebel nimmt sich viel Zeit für seine Filme. Dabei geht es nicht so sehr um die Suche nach einem neuen passenden Ausdruck als darum, den unverwechselbaren Schwizgebel-Stil zu verfeinern. Grob gesagt: Figuren, Farben, Perspektiven und Musik so aufeinander abzustimmen und ineinanderfliessen zu lassen, dass eine Art Wahrnehmungsballett entsteht, mit zahlreichen Referenzen zu Werken aus Malerei, Musik oder Literatur. In «Patchwork» fing das einst mit einem vermeintlich harmlosen Würfel an; spätestens mit «78 Tours» (1985), einer Liebeserklärung an die Schellackplatte, hatte Schwizgebel diesen Stil veredelt – und in seinem neusten Meta-Kunstfilm, «D’une peinture … à l’autre» (2023), erreicht er eine Perfektion und Vielschichtigkeit, die einen schwindeln lässt.

Als Pioniere trugen Luyet, Schwizgebel und Suter entscheidend zur Aufwertung und Professionalisierung des Schweizer Animationsfilmschaffens bei: mit ihren internationalen Festivalerfolgen, aber auch mit ihrem Einsatz beim Groupement Suisse du Film d’Animation (GSFA), der Schweizer Trickfilmgruppe, die sie 1968 mitgegründet hatten. Als Vorbilder sehen sie sich trotzdem nicht, im Gegenteil. «Auf keinen Fall nachmachen!», warnen sie mich zum Abschied mit einem Grinsen: Unabhängige, eigenwillige, zeitintensive Produktionen wie ihre seien unter dem heute herrschenden Konkurrenzdruck völlig abwegig.

Aber mal sehen. Anlässlich der GDS-Retrospektive an den Solothurner Filmtagen findet auch ein Podium mit jungen Produktionskollektiven statt. Die drei wären die Ersten, die sich freuen würden, sich geirrt zu haben.

Im Rahmen der «Rencontre» zeigen die Solothurner Filmtage eine umfassende Werkschau mit den Filmen aus dem Studio GDS, samt Rahmenprogramm mit Ciné-concert, Gesprächen und einer Ausstellung. Ausführliches Programm unter www.solothurnerfilmtage.ch.