Wer Täter sucht, findet Opfer

Der Frieden scheint heimgekehrt in den Kosovo, am vergangenen Sonntag in Gracanica, dem dank seines serbisch-orthodoxen Klosters bekannten Dorf im Südosten von Pristina. Pärchen haben sich ins Gras gelegt, ältere Frauen zum Klatsch in eine Ecke der weitläufigen Klosteranlage zurückgezogen. Und wenn es nach den fünf serbischen Männern im Restaurant jenseits der Hauptstrasse ginge, dann hat der Frieden Gracanica auch nie verlassen. Inbrünstig versuchten sie den albanischen Übersetzer Wisar davon zu überzeugen, dass nicht sie hier in Gracanica, sondern doch nur die aus Serbien in den Kosovo geschickten Sondereinheiten für all jene Unsäglichkeiten verantwortlich gewesen seien, die heute niemand mehr leugnen oder als Übertreibung abtun kann (siehe auch «Aufruf des Sportreporters» im Anschluss an diesen Text). Keiner Albanerin, keinem Albaner habe man in den Wochen des Bombenkrieges der Nato auch nur ein Haar gekrümmt, sagte einer, und er glaubte dies auch wirklich, obwohl die verbrannten Häuser am Dorfrand und die vor Monaten aus Gracanica nach Mazedonien Geflüchteten eine ganz andere Sprache sprechen. Und doch: den SerbInnen in Gracanica nimmt man heute schon ab, dass sie Angst haben und dass es ihnen schlecht geht. Denn sie sind alle Einnahmequellen losgeworden, aus denen sie sich versorgen konnten, weil sie an der Macht und hier auch in der Mehrheit waren; und sie wurden zur Minderheit, der allmählich das Bleiberecht in dieser urserbischen Gegend abgesprochen wird.

Gleich neben dem Restaurant werden, direkt von einem Lastwagen aus, Essen und Kleidung verteilt, eine Schenkung der orthodoxen Kirche Griechenlands in Zusammenarbeit mit jener Serbiens. Hier ist das neue Elend der serbischen Bevölkerung fassbar. Wisar hatte die Beteuerungen der fünf Serben mit professioneller Gleichgültigkeit angehört, danach aber verächtlich gemeint, das seien allesamt Chamäleons. Heute betonen sie alle, dass es keine Kollektivschuld gebe und dass die serbischen Einwohnerlnnen Gracanicas letztlich selber die grössten Opfer des Krieges seien, weil sich nun niemand mehr um sie kümmere, auch Slobodan Milosevic nicht. Doch noch gestern, so Wisar, hätten diese Männer einen Albaner oder eine Albanerin glattweg gehäutet. Als Beleg führt er eine Frage an, welche heute im albanischen Kosovo schon zum argumentatorischen Gemeingut gehört: Hat sich denn irgendein Serbe oder irgendeine Serbin gegen die Eruptionen der Gewalt gewehrt? Nein, natürlich nicht. Die Gegenfrage wird dabei gar nicht mehr gehört – hätte sich denn irgendein Serbe oder irgendeine Serbin gegen diese Gewalt wehren können, als der Bombenkrieg in vollem Gange war? Also doch: Kollektivschuld und keine noch so kleine Aussicht auf Annäherung, auch wenn Wisar und die fünf Serben doch recht vergnügt ihr Bier getrunken und sich gegenseitig versichert haben, dass alles, was geschehen ist, nie geschehen wäre, hätte es nur Menschen wie Wisar und Drug, Varko und Boby gegeben.

Die britischen KFOR-Einheiten, welche das aus dem vierzehnten Jahrhundert stammende Kloster von Gracanica sichern sollen, tun dies mit grosser Hingabe. Sogar ein deutlich sichtbares Kreuz tragen sie, ähnlich wie das Holzkreuz im bischöflichen Audi, dessen Windschutzscheibe ein kugelrundes Loch aufweist. Kreuze schützen offenbar auch dann noch, wenn dessen Träger sich keinen gepanzerten Wagen leisten kann. Die KFOR-Truppen sind bemüht, auch den SerbInnen das Gefühl von Sicherheit zu verleihen. Denn ihr Mandat – eine dieser fast schon als heilig geltenden, weil Widerspruch nicht duldenden Richtlinien der internationalen Gemeinschaft – schreibt ausdrücklich vor, dass die Truppen das friedliche Zusammenleben der ethnischen Gruppen im Kosovo sichern beziehungsweise fördern sollen.

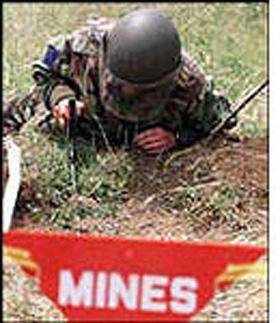

Im Spital von Pristina wird dieses Zusammenleben oder auch nur der Gedanke daran, auf die grösstmögliche Probe gestellt. Auf der Intensivstation liegen zwei Buben, sieben und acht Jahre alt, denen Plastikminen die «unteren Extremitäten», so die Worte des Dienst habenden Arztes, zerfetzt haben. Die Schwester versucht, das eine beinamputierte Kind zu trösten, es ist gerade aus der Narkose aufgewacht und wimmert leise und doch so herzzerreissend, dass einem die Tränen kommen müssen oder auch das Kotzen, wenn man nur daran zu denken versucht, wer diese Minen gelegt haben mag. Die von der KFOR zur Warnung auch den Medienschaffenden zur Verfügung gestellten Minenkarten lassen Böses ahnen. Bis alle Minen geräumt sind, werden Jahre vergehen. Dennoch müssen die Flüchtlinge aus der Schweiz und den anderen Staaten Westeuropas unbedingt zurückgeschafft werden, lieber heute als in der kommenden Woche, sagen die PolitikerInnen, wobei sie ziemlich zwanghaft das Wort «freiwillig» betonen. Zurück ins Minenland, oder besser: weg aus Westeuropa, müssen die Flüchtlinge allemal. Viele Kosovo-AlbanerInnen wollen auch wirklich zurück, doch muss sich die «internationale Gemeinschaft» nicht vor der betont freiwilligen Rückschaffung die Frage gefallen lassen, ob dieses minenverseuchte Land wirklich imstande ist, so viele Menschen sicher aufzunehmen? Oder direkter formuliert: können es sich die PolitikerInnen wirklich leisten, Menschen aus Fleisch und Blut in ein Gebiet zurückzuschicken, das dermassen minenverseucht ist, dass die freiwillig Zurückgeschafften irgendwann höchst unfreiwillig zerfetzt werden könnten? Müsste nicht, ein Gedanke nur, anstelle der Attraktivitätssenkung der Schweiz eine, wenn auch geringfügige Attraktivitätssteigerung des Kosovo ins Auge gefasst werden? Im Vorfeld der nationalen Wahlen lässt sich das kaum vertreten, doch müsste es eigentlich einleuchten, dass lange vor der Rückschaffung und noch vor der «Hilfe zur Selbsthilfe» die Minenräumung auf dem Programm stehen sollte. Und auch eine schärfere Überwachung der Anti-Minen-Konvention, deren Einhaltung die Nato-Staaten nicht alle schriftlich zugesichert, aber doch versprochen haben – bevor sie ihre Streubomben über dem Kosovo abluden.

Die schöne Übersichtlichkeit im Kosovo-Konflikt hat arg gelitten. Denn inzwischen stellt sich nicht mehr in erster Linie die Frage, wie dem wohl zu Recht der Kriegsverbrechen angeklagten jugoslawischen Präsidenten Slobodan Milosevic möglichst ohne westliche Opfer das Handwerk gelegt werden soll, sondern, wie dieses Land irgendwann einmal zur politischen und gesellschaftlichen Normalität zurückkehren kann. Die Signale, die von den Kosovo-AlbanerInnen kommen, lassen da wenig Ermutigendes erkennen. Die Befreiungsarmee UCK hat sich zwar zur Ablegung ihrer Waffen verpflichtet, diese Pflicht wird aber mit grösster Selbstverständlichkeit umgangen. Die britischen und amerikanischen KFOR-Truppen versuchen noch, gute Miene zum bösen Spiel zu machen, indem sie auch der UCK gegenüber Strenge zur Schau stellen. Doch im deutschen und im italienischen Sektor führen sich die UCK-Angehörigen als neue Herren auf. Und das sind sie auch, da helfen alle gegenteiligen Beteuerungen der westlichen Kosovo-SpezialistInnen herzlich wenig. Die Nato hat der UCK in den Sattel geholfen, und da werden sich die schwarz gekleideten Damen und Herren nicht mehr so schnell wieder runterholen lassen. «Olbrait we love jou», «God save the quin» und noch so ein Liebesbekenntnis an die Adresse eines «Toni Bler» steht im Zentrum Pristinas an die Wand geschrieben. Doch je mehr sich Kosovo-Albaner zu nächtlichen Racheakten an den noch verbliebenen SerbInnen hinreissen lassen und je länger die internationale Gemeinschaft davor zurückschreckt, nach der militärischen Machtprobe zur politischen überzugehen, desto unberechenbarer wird die noch keineswegs entwaffnete UCK werden. Dann müssen sich nicht nur die SerbInnen von Gracanica Sorgen um ihre Zukunft machen.

Der Aufruf beim Basketball-Spiel

In Serbien vergeht kein Tag mehr, an dem nicht irgendwo gegen Präsident Slobodan Milosevic demonstriert wird. Noch allerdings sind es zumeist kleine Gruppen, die Bevölkerung überwindet ihre langjährige Apathie nur langsam. Man ist mit dem nepotistischen und kleptokratischen Regime unzufrieden, aber auch mit der zerstrittenen Opposition und misstraut dem Westen, der dem serbischen Despoten bei aller Kritik bis vor kurzem immer wieder aus der Klemme geholfen hat.

Die Unzufriedenheit kommt diesmal von unten. Typisch dafür ist die grösste bisherige Demonstration, bei der in der südserbischen Stadt Leskovac etwa 20 000 Menschen zusammenkamen. Sie waren dem Aufruf eines Fernseh-Kommentators gefolgt, der in der Pause eines Basketballspieles, ohne jegliche Erlaubnis von der Redaktion, die Bevölkerung zum Protest aufgerufen hatte. Dafür handelte er sich dreissig Tage Haft ein, was am Dienstag wiederum mehrere tausend DemonstrantInnen auf die Strasse brachte, die nicht nur seine Freilassung und den Rücktritt von Milosevic forderten, sondern auch gleich noch die Häuser zweier bekannter Milosevic-Satrapen demolierten.

Zentren des bisherigen Protestes sind nicht von ungefähr die zentral- und südserbischen Städte. Schon vor dem Krieg sehr verarmt, wurden sie von der Nato besonders schwer bombardiert. Hier sollen unverhältnismässig viele Männer mobilisiert worden sein, und viele von ihnen fielen im Kosovo. Es gibt kaum noch eine funktionierende Fabrik, in der Stadt Kragujevac soll praktisch die gesamte erwachsene Bevölkerung ohne Arbeit sein.

Laut Meinungsumfragen halten gerade noch 15 Prozent der SerbInnen Milosevic für eine vertrauenswürdige politische Figur. Noch allerdings ist die Opposition zu schwach, um diese Stimmung für sich zu nutzen. Etliche der kleinen Parteien konzentrieren sich deshalb darauf, an den Protesten teilzunehmen und Bürgermeister, die Distanz zur Staatsmacht zeigen, zu unterstützen.

Ärger kündigt sich für Milosevic auch an anderen Fronten an. Die montenegrinische Führung verlangt die schnelle Aufnahme von Verhandlungen über eine Neudefinierung der Beziehungen innerhalb der serbisch-montenegrinischen Föderation, die Jugoslawien ausmacht. Die Führung der noch im Kososo verbliebenen SerbInnen versucht sich von Belgrad völlig zu distanzieren. Und auch in der Provinz Vojvodina wird der Widerstand greifbar. Forderungen nach einer territorialen Autonomie für die dort lebende ungarische Minderheit werden lauter, und eine Unterschriftensammlung für den Rücktritt Milosevics findet offenbar so breite Unterstützung, dass sich ihr jetzt auch das Kommunalparlament von Novi Sad angeschlossen hat.

Snezana Bogavac