Linke US-Medien: Mit Marx und Trash gegen den herrschenden Irrsinn

In den USA geben junge Medienprojekte einer neu erwachten Linken Schub. Ein Besuch bei zwei der erfolgreichsten: dem intellektuellen Magazin «Jacobin» und dem durchgeknallten Podcast «Chapo Trap House».

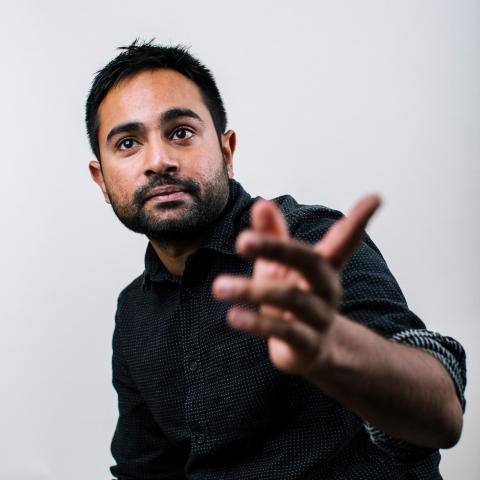

So stellt man sich einen Linksradikalen nicht vor: Bhaskar Sunkaras blaues Hemd ist in gebügelte beige Chinohosen gesteckt, mit seinen Lederschuhen könnte er ohne Gesichtsverlust zur Arbeit in einer Investmentbank erscheinen. Doch der 29-Jährige ist der Gründer von «Jacobin», einem der wichtigsten Magazine der englischsprachigen radikalen SozialistInnen. Sunkara steht für eine aufstrebende Linke in den USA, die mehr sein will als bloss liberal: Sie will den Kapitalismus nicht nur sanft reformieren, sondern ganz überwinden.

Zu ihren wichtigsten Instrumenten gehören neue Medien, die linke Ideen propagieren, interne Debatten fördern und so eine Alternative zu den konservativen oder liberalen Zeitungen und Fernsehsendern bieten. Literaturmagazine wie «The Baffler» und «n+1» sezieren mit Witz und eleganten Essays jeden Aspekt der amerikanischen Kultur. Und die ModeratorInnen von «The Young Turks» erreichen mit Nachrichten aus linker Perspektive, progressiven Studiogästen und der glatten Fernsehästhetik von CNN über vier Millionen AbonnentInnen auf Youtube.

Das dezidiert marxistische «Jacobin» aber ist das einflussreichste Organ dieser linken publizistischen Welle. Gedruckt verkauft werden zwar nur 40 000 Exemplare, doch die Website besuchen jeden Monat fast eine Million LeserInnen. Ein unerwarteter Erfolg, auch wenn die Auflagen renommierter Politmagazine noch weit entfernt liegen: «The New Yorker» etwa verkauft pro Woche 1,2 Millionen Exemplare und erreicht online monatlich 20 Millionen LeserInnen.

Alles begann im Studentenheim

«Die Anarchisten mit ihren geheimen Druckerpressen haben mich immer beeindruckt», sagt Sunkara und lacht. «Mit Zines gegen den Klassenfeind kämpfen!» Er sitzt in einem Café gleich neben der Redaktion im New Yorker Stadtteil Brooklyn Heights. Mit gerade einmal 21 Jahren druckte Sunkara, damals noch Geschichtsstudent, die erste Ausgabe von «Jacobin» in seinem Studentenwohnheim in Washington D. C. «Nach der Finanzkrise sah ich die Chance, die Debatte zu verändern.» Dafür sei eine Publikation nötig gewesen, die mit dem liberalen Konsens brach und den Sozialismus wieder aufs Tapet brachte.

Bekannt geworden ist das Magazin mit provokativen Texten gegen die heiligen Kühe der US-amerikanischen Politik. 2011 forderte ein Essay: «Verbrennt die Verfassung!» Ein anderes Mal schoss sich ein Autor auf das in den USA so wichtige Charity-Spendenwesen ein. Vergangene Woche griff man auf der Website prominente DemokratInnen wie Andrew Cuomo, den Gouverneur des Staates New York, scharf an. Dazu gab es Berichte über einen Streik von GefängnisinsassInnen und eine lange Analyse, wie die russische Wirtschaftskrise der neunziger Jahre den Boden für Putin bereitet habe.

Mit seiner Mischung aus einfach verständlichen Texten, harter Analyse und humorvollen Beiträgen zur Popkultur ist «Jacobin» in den USA zum Referenzmedium für Linke geworden – und darüber hinaus: Griechische Linke fechten auf dem Portal auf Englisch ihre internen Debatten vor einem internationalen Publikum aus, und brasilianische Aktivistinnen berichten von der rechten Übernahme in ihrem Land. AutorInnen aus der ganzen Welt beschäftigen sich mit historischen Versuchen, den Kapitalismus zu überwinden, beispielsweise mit der Pariser Kommune von 1871 oder dem Meidner-Plan der schwedischen Gewerkschaften aus den siebziger Jahren.

Das Magazin will denn auch international expandieren: Sunkara soll ab nächstem Monat die britische Labour-Zeitschrift «The Tribune» fürs 21. Jahrhundert flottmachen. «Jacobin»-Ausgaben in verschiedenen Sprachen sind geplant, eine deutsche Partner-Website ist bereits online: adamag.de publiziert übersetzte Artikel und steuert eigene bei (siehe WOZ Nr. 34/2018 ). Dazu ist jüngst bei Suhrkamp ein Band der wichtigsten «Jacobin»-Texte erschienen (vgl. «Zurück in eine linke Zukunft» im Anschluss an diesen Text).

«Wir wollen die Linke zurück zu einem traditionelleren Fokus auf die Klassenpolitik führen», erklärt Bhaskar Sunkara das Ziel von «Jacobin». Dazu gehöre auch, sie von der Wichtigkeit von Massenorganisationen wie Parteien und Gewerkschaften zu überzeugen. Von horizontalen Bewegungen wie Occupy hält er wenig, da sie sich als unfokussiert und ineffektiv erwiesen hätten.

In den USA ist eine wütende Debatte darüber entbrannt, ob die Linke besser die wirtschaftliche Ungleichheit ins Visier nehmen oder identitätspolitische Fragen thematisieren soll. Sunkara selbst sieht keinen Widerspruch zwischen diesen Positionen: Das eine zu tun, bedeute ja nicht, das andere zu lassen. Ihm sei bloss die Rehabilitierung des Klassenbegriffes wichtig, weil dieser im Gegensatz zu Rassismus und Sexismus aus dem Fokus verschwunden sei. «Wir bekämpfen alle Formen der Unterdrückung, doch das Bindeglied ist immer der Klassenkampf», beschreibt er die Position von «Jacobin».

Der Name des Magazins bezieht sich nicht etwa auf die französischen Jakobiner der Revolution von 1789, sondern auf die haitianischen Revolutionäre, die sich gegen die Sklaverei wehrten. Die Verbindung von Linksradikalismus und postkolonialem, antirassistischem Denken spiegelt sich auch im Logo von «Jacobin»: Es zeigt einen schwarzen Revolutionär im Dreispitzhut, den haitianischen Nationalhelden Toussaint Louverture.

Auch Sunkaras persönliche Geschichte weist darauf hin, dass er kein «white socialist» ist: Seine Eltern zogen 1989 aus Trinidad nach New York. Bhaskar Sunkara ist das erste Kind der indischstämmigen Familie, das in den USA geboren wurde. «Meine Brüder gingen alle nicht ans College», erzählt er. «Ich habe also mit eigenen Augen gesehen, wie viel im Leben vom Zufall der Geburt abhängt und nicht vom eigenen Talent.»

Gegen den Kompromiss

Bereits als Teenager verschlang Sunkara Bücher über Leo Trotzki, mit siebzehn trat er den Democratic Socialists of America (DSA) bei. In den letzten Jahren hat die Partei ihre Mitgliederzahl verzehnfacht, heute sitzt Sunkara im Vorstand. Moralische Widerstände gegen Hierarchien und Ausbeutung haben ihn einst zur Linken geführt, doch gepackt habe ihn der intellektuelle Rahmen, den der Marxismus biete: «Er ermöglicht es, Strukturen zu sehen, statt sich nur zu empören.» Der Marxismus habe ihn gerade wegen seiner grossen Narrative angezogen, sagt er mit einem Seitenhieb auf eine poststrukturelle Linke, die an keine übergeordneten Erzählungen mehr glaubt. «Mit dem Marxismus versteht man, dass CEOs oder Investoren keine bösen Menschen sind. Sie verhalten sich nur rational im Markt. Wenn sie jetzt sofort damit aufhörten, Menschen auszubeuten, würde die ganze Wirtschaft zusammenbrechen.»

Sunkara grenzt sich klar vom Linksliberalismus wie auch von der Sozialdemokratie ab. Beide Strömungen seien nicht nachhaltig. Das Kapital habe den Kompromiss mit den ArbeiterInnen aufgekündigt, der den Sozialstaaten der Nachkriegszeit zugrunde liege. Darum müsse man es komplett entmachten. Der erste Schritt sei die Übernahme der Demokratischen Partei durch die DSA, wobei Letztere als unabhängige Organisation weiterexistieren sollen. Denn anders als die beiden grossen US-Parteien, die keine Mitglieder haben und nur der Parteileitung und grossen SpenderInnen Rechenschaft schulden, sind die Democratic Socialists der Parteibasis verpflichtet und unterliegen somit demokratischer Kontrolle.

Allen revolutionären Ansagen zum Trotz bleibt Sunkara der gute Geschäftsmann, als den ihn seine Kleider ausgeben: «Jacobin» trägt sich durch Abos finanziell selbst. Über eine halbe Million Dollar Umsatz pro Jahr sichert zwölf RedaktorInnen ein Einkommen.

Ein irrer Ritt

Neben dem seriösen «Jacobin» blühen in den USA noch viel wildere Medienprojekte. Eines davon ist der Comedy-Podcast «Chapo Trap House», der einer verkopften Linken libidinöse Energien entgegensetzen will. Zwei Moderatoren von «Chapo Trap House» bitten zum Treffen in eine Heavy-Metal-Bar im New Yorker Stadtteil Bushwick. Virgil Texas und Matt Christman stürmen zur Tür herein, ein Schwall unflätiger Beschimpfungen ergiesst sich über die Bar. Erst streiten sie, ob die RepublikanerInnen die nächsten Wahlen gewinnen oder nicht. Kaum ist das Hefeweizen bestellt, verfallen sie in ein Lamento über das Leben in den USA.

«Ich sehe jeden Tag einen Karneval der Schreckgespenster», ereifert sich Christman, der mit seinem struppigen blonden Bart und fast zwei Metern Körpergrösse an einen kaum domestizierten Wikinger erinnert. «In Europa müsst ihr uns doch ständig auslachen!», sagt der deutlich kleinere Texas im braunen Cordsakko. Darauf beginnen sie unvermittelt, Vorzüge und Nachteile verschiedener europäischer Krankenkassenmodelle zu diskutieren und sich über die deutsche SPD zu beschweren.

Dieser irre Ritt ist typisch für «Chapo Trap House». Jeden Montag sitzen die ModeratorInnen und ein Gast in einer WG zusammen und verspotten Politik und Medien. Die Gründer Matt Christman, Felix Biederman und Will Menaker lernten sich auf Twitter kennen. 2016 nahmen sie ein Gespräch auf, das sie online führten, stellten es auf Youtube – und der Podcast war geboren.

Heute findet jede Folge mehrere Hunderttausend HörerInnen. Das sind nicht ganz die Millionen, die konservative Radiotalker wie Rush Limbaugh erreichen, aber für einen linksradikalen Podcast ist das ein erstaunlicher Erfolg. Mit 22 000 AbonnentInnen auf dem Podcastdienst Patreon verdienen die MacherInnen der Sendung 100 000 Dollar pro Monat. Eben haben sie ein Buch veröffentlicht, «The Chapo Guide to Revolution», das es auf Anhieb auf die Bestsellerliste der «New York Times» geschafft hat. Darüber sind die drei Gründer selbst am meisten erstaunt. Christman war zuvor in Ohio langzeitarbeitslos, Biederman schlug sich als freier Journalist durch, und Menaker arbeitete als Lektor in einem kleinen Verlag.

«Du bist nicht allein!»

Was ist das Ziel dieser eloquenten Politnerds, was soll «Chapo Trap House»? «Wir sind primär ein künstlerisches Projekt, eine Comedy-Sendung», sagt Texas. «Wir sind nicht Politiker, wir sind nicht Aktivisten, wir sind nicht nüchtern.» Christman reklamiert lautstark grössere Ziele: «Unsere Priorität ist es, den Unmut der Unterdrückten gegen ihre Unterdrücker anzufachen!» Eine Art Schocktherapie durch gezielte Grenzüberschreitung. In den USA gebe es Millionen von AntikapitalistInnen, aber sie wüssten nichts voneinander. «Wir sagen ihnen: Du bist nicht allein!»

Der ganze kulturelle Apparat der USA sei darauf ausgerichtet, Menschen das Gefühl zu geben, ihr Chef, die Polizei, PolitikerInnen seien ihre Freundinnen, nicht ihre Gegner. «Was läuft in der Primetime?», fragt Texas. «Nur Krimis! Das ist doch Pornografie für den Polizeistaat.» Zu ihren GegnerInnen zählen die Chapos nicht nur Donald Trump und die extreme Rechte, sondern auch gemässigte DemokratInnen. Während des Präsidentschaftswahlkampfs 2016 sei die kulturelle Einebnung besonders frappant gewesen. Christman: «Wir waren das einzige Medium, das dir nicht das Gefühl gab, du spinnst. Sondern dass die Clinton-Kampagne wirklich ein Albtraum aus Neoliberalismus und Reaktion ist.»

Zwischen Ergüssen über die Cartoon-Serie «Rick and Morty» oder zu Rapper Kanye West nehmen die Chapos die Heuchelei etablierter Medien ebenso aufs Korn wie das Weisse Haus Donald Trumps. Scharfe Analysen, Tobsuchtsanfälle, Foucault-Kenntnisse, Popkultur – hier fällt alles zusammen. Ganz frei von der Leber weg produzieren sie die Sendung allerdings nicht. Sie folgen dem Newsstrom, kommentieren Artikel grosser Medien oder widmen ganze Folgen schwülstigen Biografien wie jener über Staatsanwalt Robert Mueller. Zuletzt demolierten sie genussvoll und bitterböse den Kult um den verstorbenen Senator John McCain, den US-Medien zum letzten anständigen Amerikaner erklärt hatten.

Die Notwendigkeit der Vulgarität

«Chapo Trap House» ist das pochende Herz der «Dirtbag Left», der Drecksacklinken. Seine Fans nennen sich Graue Wölfe, wie die türkischen Faschisten. Ein Scherz im Sinne der auf Grenzüberschreitung und böse Ironie angelegten Internetkultur. Auch der Name des Podcasts ist nicht politisch korrekt, er ist eine Kombination aus dem mexikanischen Drogenbaron El Chapo und dem Slangbegriff für eine Drogenküche.

Die marxistisch-feministische Journalistin Amber Frost hat das politische Verständnis dieser Pöbellinken ausformuliert. Im Essay «The Necessity of Political Vulgarity» führt sie in einem flotten historischen Exkurs durch die Geschichte der Französischen Revolution. Anhand von pornografischen Pamphleten gegen die Monarchie und Witzen über Straussenvögel in Penisform gelangt sie zur Erkenntnis, dass es politisch ganz nützlich sein kann, vulgär zu sein. Gemein zu sein, schreibt Frost, sei eine der wichtigsten rhetorischen Waffen, die politisch Ausgeschlossenen zur Verfügung stünden. «Sind Guillotinen nicht auch ein bisschen gemein?» Die Linke brauche ihre Journale und Polemiken und akademischen Schriften, schreibt Frost. Doch manchmal sei es nötig, die Bourgeoisie mit der eigenen Wildheit zu ängstigen.

Der unzimperliche, oft pubertäre Stil und linksradikale Ansichten brachten dem Podcast neben Hunderttausenden HörerInnen viel Kritik ein. Sie seien klassische «Bernie Bros», weisse, männliche Unterstützer von Bernie Sanders, die Hillary Clinton wegen ihres angeblichen Neoliberalismus ablehnten, aber sie insgeheim aus Sexismus verachteten. Alles an der Sendung «legt eine herablassende Haltung gegenüber Identitätspolitik nahe», schrieb der «New Yorker». Der Podcast werde schliesslich von weissen Männern gemacht. Um sich gegen diesen Vorwurf zu wappnen, holten sich die Gründer 2017 neben Virgil Texas Amber Frost, die Feministin mit den Vogel-Strauss-Witzen, ins Boot.

«Chapo Trap House» erreiche Leute, denen «Jacobin» zu intellektuell sei, so Texas. Um Spass in der Politik geht es allerdings auch den vielen satirischen Nachrichtenprogrammen wie John Olivers «Last Week Tonight» oder Trevor Noahs «Daily Show». Wie grenzen sich die Chapos von diesen ab? Ach, das seien keine Linken, finden sie, sondern Liberale, die den Status quo akzeptierten. Deren Konzeption von Politik sei eine rein ästhetische. «Trump oder die Tea Party sind ihnen zu verrückt, zu leidenschaftlich», sagt Christman, «nicht vernünftig genug.» John Oliver und Trevor Noah glaubten, wenn nur alle eine richtige Zeitung lesen würden, kämen sie quasi automatisch zur korrekten Schlussfolgerung. «Doch wir leben nun mal in einer verrückten Gesellschaft, die die Mehrheit der Menschen brutal ausbeutet.» Da verhalte man sich besser auch verrückt – und mache verrückte Medien.

Bhaskar Sunkara tritt am Mittwoch, 19. September, um 20 Uhr im Zürcher Kosmos und am Montag zuvor in Basel auf. Details zu den Veranstaltungen finden Sie in den Hausmitteilungen und in der Politour-Rubrik.

«Jacobin»-Anthologie : Zurück in eine linke Zukunft

Pogrome in Deutschland, Krise in Südeuropa und ein Rassist im Weissen Haus: Wo bitte bleibt die Linke, wenn man sie am dringendsten braucht? In den meisten Wahlen stürzen ihre Parteien ab, grosse Streiks blieben aus, und auf den herrschenden Diskurs hat sie nur wenig Einfluss. Wie ein Schwall belebendes Eiswasser wirkt deshalb das Buch «Jacobin. Die Anthologie», das in diesen Tagen auf Deutsch erscheint: Es überzeugt nicht nur durch begriffliche Klarheit und analytische Stringenz, sondern bietet auch eine Vorstellung der Zukunft, und erst noch einer linken.

Die zehn chronologischen Essays aus den ersten Jahren des sozialistischen Magazins «Jacobin» zeigen ein klares ideologisches und intellektuelles Profil: weg von kulturalistischen Erklärungen, zurück zum Materialismus – it’s the economy, stupid! Dazu zeichnet Herausgeber Loren Balhorn in einer umfassenden Einführung und einem Gespräch mit Gründer Bhaskar Sunkara die Geschichte des Magazins nach.

Bei der Lektüre kann man gut nachvollziehen, wie «Jacobin» in den USA zu einem Sprachrohr einer neu erwachten Linken avancierte. Die Essays sind nicht nur klug gedacht, sondern auch humorvoll geschrieben. Sie beginnen häufig bei der Malaise des täglichen Lebens im 21. Jahrhundert, der sie sich aus einer materialistischen Warte nähern. «Der neue Geltungskonsum» von Adam Stoneman etwa vergleicht die Instagram-Fotos von Multimilliardärskindern mit den Ölporträts vergangener europäischer Oberklassen. Miya Tokumitsu spiesst mit «Im Namen der Liebe» meisterhaft das Mantra auf, Jobs sollten Spass machen und Büros mit Kinderrutschbahnen ausgestattet sein. Andere Texte wiederum setzen auf die strenge Analyse: So skizziert Peter Frase in «Vier Zukünfte», was auf uns zukommen könnte: Kommunismus, Sozialismus, «Rentismus», sprich Oligarchie, oder Extremismus.

Die Anthologie weist allerdings ein lamentables Manko auf, das angesichts der expliziten Abgrenzung gegenüber identitätspolitischen Argumenten nicht weiter überrascht: Ein einziger Essay nur befasst sich explizit mit Rassismus, und es ist zudem der schwächste. So entsteht der Eindruck, dass für «Jacobin» Rassismus, Sexismus und Homophobie nur Nebenwidersprüche sind.

Die Essays sind in der für «Jacobin» typischen zugänglichen Sprache verfasst. Stefan Gebauers leichtfüssige Übersetzung hat sie ins Deutsche herübergerettet. Das ermöglicht erst die genaue Arbeit an sperrigen Begriffen wie der abnehmenden Profitrate. Autor Mike Beggs schiesst in «Ein Zombie namens Marx» scharf gegen die zwischen Universitätsmauern verwesende Vorstellung von Marxismus und fordert dazu auf, neu über dessen Begriffe und Theorien nachzudenken. Das Projekt «Jacobin» sucht weiter nach Antworten.

Caspar Shaller

Loren Balhorn, Bhaskar Sunkara (Hrsg.): «Jacobin. Die Anthologie». Suhrkamp Verlag. Berlin 2018. 311 Seiten. 29 Franken.