Forensik bei Massenmord: Den Knochen einen Namen geben

Seit dreissig Jahren untersuchen forensische AnthropologInnen aus Argentinien die Gebeine der Opfer von Staatsterrorismus in aller Welt. Auch das Skelett von Ernesto Che Guevara wurde mit ihrer Hilfe identifiziert.

Die jüngste Lieferung war ein Albtraum: eine Handvoll Kohlestückchen, keines grösser als zwei Zentimeter. LaiInnen könnten das für ein Überbleibsel einer Grillparty halten. Sofía Egaña ist forensische Anthropologin und weiss: Es sind Knochenreste. Das, was von einem politischen Gefangenen übrig blieb. Oder war es eine politische Gefangene? Oder waren es mehrere?

Die Person, von der der grösste verkohlte Knochensplitter stammt, wurde irgendwann während der von 1976 bis 1983 dauernden Militärdiktatur in Argentinien von Sicherheitskräften entführt, gefoltert, ermordet. Ihre Leiche wurde zusammen mit anderen im Hof eines Polizeikommissariats verbrannt. Was übrig blieb, haben die Täter an Ort und Stelle verscharrt. Erst Anfang dieses Jahres war alles wieder ausgegraben: «Es war das erste Mal, dass wir in einer Einrichtung von Sicherheitskräften ein Massengrab ausheben konnten», sagt Egaña. «Wir haben monatelang dort gearbeitet.» Es dürfte Dutzende, wenn nicht Hunderte weiterer solcher Gräber geben. Die meisten sind noch gar nicht entdeckt worden.

«Feuer ist das Schlimmste», sagt Egaña. «Es zerstört die DNA und am Ende bleibt nur Kohle.» Sie trägt Gummihandschuhe wie eine Chirurgin, dreht eines der grösseren Stückchen zwischen den Fingern, und man sieht in ihrem Gesicht, wie ihr Gehirn arbeitet. Zu welchem Knochen könnte das passen? Bislang hat das Partikel nur einen Code aus Zahlen und Buchstaben. Irgendwann soll der durch einen Namen ersetzt werden – den Namen des Opfers. Der Splitter wird dann den Angehörigen übergeben, die Dokumentation der akribischen wissenschaftlichen Recherche geht als Beweismittel an ein Gericht, das die Täter verurteilen soll. Wie lange braucht sie, um ein Partikel zu identifizieren? Im glücklichsten Fall ein paar Wochen. Eher Monate oder Jahre, vielleicht sogar Jahrzehnte. Frauen wie Sofía Egaña brauchen Geduld. Sie brauchen Hoffnung und viel Wissen. Und sie müssen felsenfest überzeugt sein von dem, was sie tun.

Arbeit für Jahrzehnte

Sofía Egaña hat schon vielen Knochen einen Namen gegeben. Seit sechzehn Jahren arbeitet sie beim Equipo Argentino de Antropología Forense (EAAF), der Argentinischen Arbeitsgruppe forensischer Anthropologen. 1985 hat diese Nichtregierungsorganisation damit begonnen, Reste von Verschwundenen zu identifizieren: von Menschen, die während der Diktatur verschleppt wurden und nie wieder aufgetaucht sind. Rund 500 Skelette oder Teile davon hat die EAAF in dreissig Jahren Arbeit an die Angehörigen der Opfer übergeben können. In den Gängen und Zimmerchen hinter dem Labor lagern weitere 800 in unterschiedlich grossen Kisten, die bislang nur einen Code tragen. Von mindestens 10 000 Opfern der Diktatur wurden bis heute keine Überreste gefunden.

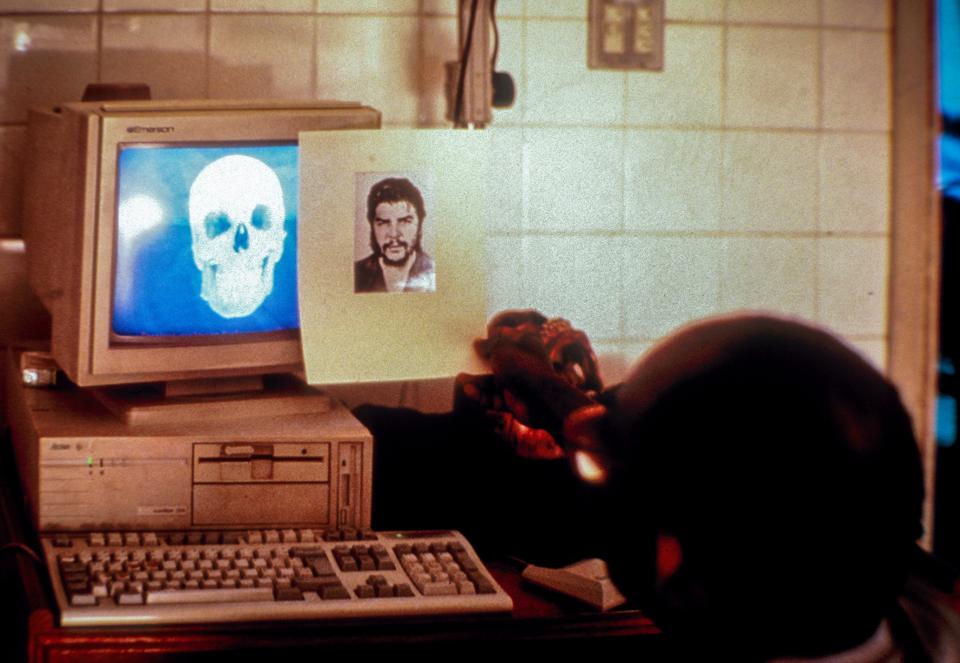

Es gibt noch Arbeit für Jahrzehnte in Argentinien, vom Rest der Welt ganz zu schweigen. Die AnthropologInnen des EAAF haben bereits in über vierzig Ländern gearbeitet, unter anderem in den Staaten des ehemaligen Jugoslawien, in Südafrika, in Guatemala. In Bolivien haben sie die Gebeine von Ernesto Che Guevara identifiziert, und zuletzt haben sie in Mexiko gearbeitet, am Fall jener 43 Studenten, die vor bald acht Monaten in Iguala von Polizisten entführt worden sind. Auch von ihnen hat man bislang nicht mehr als ein paar verkohlte Splitter gefunden (vgl. «Zweifel an der Staatsanwaltschaft» im Anschluss an diesen Text).

«Am einfachsten sind ganze Skelette», sagt Egaña. Ein solches liegt auf ihrem mit schwarzem Samt ausgeschlagenen Labortisch, Schädel und Gebiss sind ohne Verletzungen. Ein Glücksfall. Das Labor war einst das Wohnzimmer einer Wohnung in der Avenida Rivadavia, gerade einmal zehn Blocks vom neoklassizistischen Kongressgebäude entfernt, wo die Touristenmeile endet. Hier ist es nicht mehr ganz so chic, von vielen Häusern blättert die Farbe. Auf den Gehsteigen breiten StrassenhändlerInnen ihre Waren aus: T-Shirts, Kappen, Schulbedarf, Spielzeug. Die Büros des EAAF sind im ersten, das Labor ist im zweiten Stock eines alten Stadthauses. Kein Schild weist darauf hin. Auf der Messingplatte mit den Klingeln steht nur: 1. Stock, 2. Stock. Die Eingangstüren werden von Kameras überwacht. Viele Täter von damals laufen noch heute frei herum. In diesen beiden Stockwerken könnten die Beweise liegen, die sie hinter Gitter bringen.

«Schwieriger ist es, wenn wir mehrere Skelette haben, die einfach übereinandergeworfen wurden, sodass sich die Knochen vermischten», sagt Egaña. Dann beginnt die Arbeit im Labor mit einem mühseligen Puzzle. «Und oft haben wir nur Knochenteile.» In Uruguay etwa gruben die Militärs gegen Ende der Diktatur (1973 bis 1985) die verscharrten Leichen ihrer Folteropfer wieder aus und warfen sie ins Meer. Sie nannten diese Beweisvernichtung «Operation Karotte». Wenn die ursprünglichen Gräber heute exhumiert werden, finden die AusgräberInnen selten mehr als ein paar achtlos liegen gelassene Knochensplitter.

Von der Exhumierung mit Baggern …

Am Anfang der Geschichte des EAAF standen viele Skelette, sehr viele. Ganze Knochenberge, von denen niemand wusste, ob und wie viele Opfer der Militärschergen darunter waren. Nach der Diktatur in Argentinien hatte der demokratisch gewählte Präsident Raúl Alfonsín Ende 1983 die Nationale Kommission zum gewaltsamen Verschwinden von Personen (Conadep) bestellt, eine Art Wahrheitskommission, die das Schicksal der – je nach Schätzung – zwischen mehr als 10 000 und bis zu 30 000 Verschwundenen aufklären sollte. Die Zahl ist bis heute umstritten. Im Jahr darauf begannen die ersten Prozesse gegen Generäle, die zuständigen UntersuchungsrichterInnen ordneten Exhumierungen zur Beweisfindung an. Bautrupps wurden auf die Friedhöfe geschickt, um die Gräberfelder der namenlosen Toten auszuheben. Doch die Angehörigen der Verschwundenen, allen voran die Mütter der Plaza de Mayo, trauten den RichterInnen nicht: Gerichte und Militärs hatten während der Diktatur stets Hand in Hand gearbeitet. Die RichterInnen waren KomplizInnen der Täter.

Auf Druck der Mütter der Plaza de Mayo lud die Regierung 1984 eine internationale ExpertInnendelegation aus Genetikern und Anthropologinnen nach Argentinien ein. Und die war entsetzt angesichts der Knochenberge auf den Friedhöfen und der Plastiktüten voller Gebeine ohne jegliche Identifizierung in den gerichtsmedizinischen Instituten. Ihr Urteil: Bei solchen Ausgrabungen wird mehr zerstört als gesichert. In einem dramatischen Aufruf forderte sie die Regierung auf, die Exhumierungen sofort einzustellen.

Eines der Mitglieder jener Delegation war der im Mai 2014 verstorbene Clyde Snow, ein US-amerikanischer Anthropologe, der sich auf die Analyse von Knochen spezialisiert und damit in Fachkreisen Weltruhm erlangt hatte. Snow hatte unter anderem die Knochen des altägyptischen Königs Tutanchamun untersucht und die Gebeine des 1979 in Brasilien unter falschem Namen verstorbenen deutschen Naziarztes Josef Mengele identifiziert. In Buenos Aires rief er Archäologen, Anthropologinnen und Mediziner zusammen, um mit ihnen erste Exhumierungen nach wissenschaftlichen Methoden durchzuexerzieren. Aus dieser Gruppe entstand ein Jahr später der EAAF.

… zur wissenschaftlich korrekten Grabaushebung

Es blieb nicht beim Pilotprojekt. In den folgenden fünf Jahren kam Snow immer wieder nach Argentinien, um junge Leute in forensischer Anthropologie auszubilden, der damals noch jungen Disziplin, die Methoden der Archäologie und der Anthropologie kombiniert. Sieben aus dieser ersten Gruppe arbeiten noch heute beim EAAF. Silvana Turner ist seit 1988 dabei. Forensische AnthropologInnen, erklärt sie, «hat es in dem Sinn vorher gar nicht gegeben». AnthropologInnen beschäftigen sich meist rein akademisch entweder mit längst ausgestorbenen uralten oder heute noch existierenden Kulturen. Knochen geben ihnen Hinweise auf das alltägliche Leben. «Wir arbeiten nicht akademisch, sondern in einem juristischen Umfeld: Wir helfen mit bei der Aufklärung von Verbrechen und sichern Beweise für Prozesse.» Und im Gegensatz zu GerichtsmedizinerInnen, die an ganzen Leichen mit Gewebe arbeiten, «haben wir nur Gebeine». Weil von Anfang an auch ArchäologInnen mit in der Gruppe waren, «wissen wir, wie man Gräber wissenschaftlich korrekt aushebt». Schon die ersten Urteile gegen die Chefs der argentinischen Militärdiktatur stützten sich unter anderem auf Beweise, die vom EAAF gesichert und dokumentiert worden waren.

In solchen Prozessen treten Mitglieder des EAAF dann als Sachverständige auf – ein Begriff, der Turner gar nicht gefällt. «Wir sind keine Hilfskräfte der Justiz, die ein Gericht zur Analyse von ein paar Knochen anfordern kann», sagt sie. «Wir sind im Grunde eine Menschenrechtsorganisation.» Von Anfang an war klar: Die Gruppe arbeitet nicht im Auftrag von Staaten oder Regierungen. «Wie auch? In aller Regel untersuchen wir Fälle von Staatsterrorismus. Wir arbeiten auf der Seite der Angehörigen der Opfer.» Gespräche mit diesen Angehörigen und eine Recherche zu den genauen Umständen der Morde stehen am Anfang der Arbeit. Abgeschlossen ist ein Fall erst, wenn gefundene Gebeine identifiziert und an die Angehörigen übergeben worden sind und wenn die Dokumentation des entsprechenden Falls auf dem Tisch eines Gerichts liegt. «Wir sind davon überzeugt, dass eine Gesellschaft Zeiten des Staatsterrorismus nur dann verarbeiten und überwinden kann, wenn man die historische Wahrheit kennt und wenn über die Schuldigen Recht gesprochen wird», sagt Silvana Turner. Grundlage – für die Wahrheitsfindung wie für die Rechtsprechung – ist saubere wissenschaftliche Arbeit.

Einsätze von Bosnien bis Osttimor

Unter Fachleuten war der wissenschaftliche Standard des EAAF schnell bekannt. Seit 1986 arbeiten die ArgentinierInnen auch in anderen Ländern Lateinamerikas, 1996 wurden sie vom Internationalen Strafgerichtshof für das ehemalige Jugoslawien mit der Exhumierung von Massengräbern in Bosnien und Kroatien beauftragt. «Dieser Sprung nach Europa verschaffte uns internationale Aufmerksamkeit», sagt Turner. Es folgten Aufträge von Wahrheitskommissionen in aller Welt. Natürlich in Lateinamerika (etwa in Peru, Chile und Guatemala), aber auch in Afrika (in Südafrika, Namibia und der Demokratischen Republik Kongo), in Asien (in Kurdistan, Georgien, Osttimor, Indonesien) und in Europa (in Zypern, Rumänien). «Es gab einen richtigen Boom von Wahrheitskommissionen», erinnert sich Turner. «Und es gab keine andere vergleichbare Organisation.»

Aber der EAAF arbeitet nicht nur für die Vereinten Nationen, sondern oft auch für lokale Menschenrechtsorganisationen. In El Salvador etwa unterstützt sie seit Jahren die Angehörigengruppe Pro Búsqueda, die nach Kindern sucht, die im Bürgerkrieg vom Militär verschleppt wurden (siehe WOZ Nr. 32/2014 ). Im Norden von Mexiko in Ciudad Juárez versuchen die AnthropologInnen, im Auftrag der Angehörigen die Gebeine von Hunderten dort ermordeter Frauen zu identifizieren. Die Arbeit in Argentinien geht derweil weiter. «Mit Ausgrabungen auf öffentlichen Friedhöfen haben wir angefangen», sagt Turner. «Jetzt geht es mehr und mehr um geheime Massengräber, die oft auf dem Gelände militärischer Einrichtungen sind.»

Rund fünfzig MitarbeiterInnen arbeiten ständig für den EAAF, verteilt auf die Zentrale in Buenos Aires und eine Aussenstelle in Córdoba, wo das Labor für DNA-Analysen untergebracht ist. Seit 1993 unterhält die Organisation auch eine Vertretung in New York, nicht nur wegen der Nähe zur Uno, einem der wichtigen Auftraggeber. «Dort leben auch viele Philanthropen», erklärt Turner – Menschen, die ob ihrer Millionen ein schlechtes Gewissen hätten und dieses mit Spenden erleichtern wollten. Vor allem die Arbeit für kleine Menschenrechtsorganisationen braucht solche SpenderInnen.

Am Anfang steht Recherche

Zur Vertretung in New York kommen ständige Büros in Ciudad Juárez und Südafrika. Und weil die Delegationen bei Auslandseinsätzen nicht nur Gräber ausheben und Knochen identifizieren, sondern auch lokale forensische AnthropologInnen ausbilden, sind in Chile, Guatemala, Kolumbien und Peru inzwischen selbstständige Organisationen oder nationale Netze von Fachleuten entstanden. Für den wissenschaftlichen Austausch zwischen diesen Gruppen und Fachleuten sorgt die vom EAAF mitgegründete Lateinamerikanische Vereinigung forensischer Anthropologen, die regelmässig regionale Kongresse veranstaltet.

Neben der Arbeit im Feld und dem Aufbau eines weltweiten Netzwerks haben die AnthropologInnen aus Argentinien auch entscheidend daran mitgearbeitet, wissenschaftliche Standards für die Exhumierung und Identifizierung von Opfern schwerer Menschenrechtsverletzungen zu erarbeiten. «Wir folgen einer festgelegten Routine», erklärt Sofía Egaña: Am Anfang steht immer eine detaillierte Recherche. «Wir wollen alles wissen über den Konflikt, der zu den Verbrechen geführt hat, die wir untersuchen.» Was weiss man über Täter, Opfer, Orte? Gibt es ZeugInnen oder örtliche Organisationen, die über den Konflikt geforscht haben? «Wir müssen die Eigenheiten der jeweiligen Länder kennen, die physiologischen Eigenschaften der Menschen.» Beim chilenischen Volk der Mapuche etwa seien Frauen oft so stämmig, dass man ihr Skelett leicht mit dem eines Mannes verwechseln könne. Aber auch ganz einfache Daten gehören zur Vorbereitung: «Wir müssen wegen der Ausgrabungen wissen, wann Regenzeit ist und wann Trockenzeit; und wir müssen wissen, welche Waffen eingesetzt wurden.» In Lateinamerika etwa haben die Militärs ihre Opfer meist mit Schusswaffen umgebracht. «Es ergibt aber keinen Sinn, einen Schusswaffenexperten mit nach Ruanda zu nehmen, weil dort fast nur mit Macheten gemordet wurde.»

Auch vor Ort wird nicht gleich gegraben, zuerst werden die Angehörigen der Opfer befragt. Alle Hinweise können für die Identifizierung wichtig sein: Grösse und Gewicht, Knochenbrüche zu Lebzeiten, Krankheiten, die Spuren hinterlassen können; ob ein Opfer Links- oder Rechtshänder war. «Bei Menschen, die körperlich gearbeitet haben, können wir das am Skelett sehen», sagt Egaña. Dazu kommen alle zugänglichen offiziellen Dokumente. Unterlagen aus Militärarchiven etwa. Oder im Fall der namenlosen Gräber auf öffentlichen Friedhöfen in Argentinien die Eingangsbücher der Friedhofsverwaltungen und die beigefügten ärztlichen Totenscheine.

«Vor dem Militärputsch von 1976 wurden in solchen anonymen Gräbern fast ausschliesslich ältere Leute beerdigt, die eines natürlichen Todes gestorben waren: Bettler, die auf der Strasse lebten. Nach dem Putsch stieg die Zahl dieser unbekannten Leichen rasant an, und es waren meist junge Leute, die Schussverletzungen erlegen waren.» Anscheinend gaben sich die Militärs zu Beginn der Diktatur keine grosse Mühe mit dem Beseitigen der Leichen.

Aber nicht immer ist es leicht, Gräber aufzufinden. «Um Hinweise auf geheime Friedhöfe in militärischen Einrichtungen zu bekommen, braucht es oft echte kriminalistische Arbeit», weiss Egaña. Auch nach den Gebeinen von Che Guevara wurde zwei Jahre lang gesucht. Man wusste nur, dass sie irgendwo rund um eine Landepiste im bolivianischen Vallegrande verscharrt worden waren, und fand zunächst nur Skelette von seinen Gefährten.

Versiegelte Beweismittel

Die Exhumierung selbst läuft dann ab wie eine archäologische Ausgrabung. Millimeter um Millimeter wird das Erdreich abgetragen, oft mit Pinselchen und Bürstchen. Alles, was ans Licht kommt, wird, bevor es aufgesammelt wird, fotografisch und auf Zeichnungen dokumentiert und bekommt einen Zahlencode. Nicht nur Knochen werden so registriert, auch alle anderen Gegenstände: Projektile und Patronenhülsen, Stricke oder Kabel, Reste von Kleidungsstücken – alles kann ein Beweismittel sein. «Wir wollen nicht nur herausfinden, wer dort begraben liegt», sagt Egaña. «Wir wollen auch rekonstruieren können, was genau passiert ist.»

Alles, was gefunden wurde, kommt in eine Kiste. Ein Richter sichtet deren Inhalt und bestätigt ihn in einem Protokoll. Dann wird die Kiste versiegelt und ins Labor geschickt. Dort wird sie geöffnet, ihr Inhalt wird mit dem Protokoll des Richters abgeglichen. «Jedes noch so kleine Teilchen wird vom Anfang bis zum Schluss verfolgt und dokumentiert», erklärt Egaña. «Nur dann kann es als Beweismittel in einem Prozess Bestand haben.»

Im Labor müssen die AnthropologInnen zunächst Grundsätzliches klären: Sind es Knochen von Menschen oder von Tieren? Sind es archäologische Gebeine aus grauer Vorzeit oder handelt es sich um Skelette aus jüngerer Zeit? Stammen sie von einem oder von mehreren Menschen? Sind die einzelnen Teile dann zugeordnet, können die Informationen aus den Gesprächen mit Angehörigen weiterhelfen. Aufgrund von Knochenmassen und Schädeldecke etwa kann grob das Alter beim Todeseintritt bestimmt werden. Die Beckenknochen geben häufig – aber nicht immer – Auskunft über das Geschlecht. Knochenbrüche führen schon näher zur Identifizierung. Egaña unterscheidet da in Frakturen, die zu Lebzeiten erlitten wurden, solchen, die beim Eintritt des Todes durch Gewalt zustande gekommen sind, und wieder andere, die etwa durch Tiere erst an der Leiche verursacht wurden. «Man erkennt das an der Bruchstelle», sagt sie. «Lebende Knochen reagieren anders als tote.»

Eigenes DNA-Labor

Die individuellsten Informationen enthält das Gebiss – sofern das Opfer einmal beim Zahnarzt war. Che Guevaras Zähne etwa waren bei der kubanischen Gesundheitsbehörde bestens dokumentiert.

Erst wenn diese klassischen Methoden erschöpft sind, entnehmen die AnthropologInnen den Gebeinen eine Probe für einen DNA-Test. «Früher gab es weltweit nur wenige Labors, die so etwas machen konnten, und das war sehr teuer», erzählt Egaña. «Wir haben das nur in Auftrag gegeben, wenn wir alle klassischen Methoden ausgeschöpft hatten und immer noch im Zweifel waren.» Heute hat der EAAF im eigenen DNA-Labor eine Datenbank mit Proben von über 10 000 Angehörigen argentinischer Opfer und kann sie routinemässig mit denen aus Gebeinen abgleichen. Die Zahl der eindeutigen Identifizierungen ist seither rapide gestiegen. Aber ganz sicher ist diese Methode nicht. «Manchmal haben wir zum Vergleich nur eine Probe von einem weit entfernten Verwandten. Da mag es zwar Ähnlichkeiten geben, aber es bleiben Zweifel.»

Erst wenn alle Methoden zum selben Namen, zur selben Person führen, werden die Verwandten informiert. Gleich neben dem Labor ist ein Zimmerchen mit einer schwarz ausgeschlagenen Bahre. Dort werden die Reste ausgelegt. Die Angehörigen können dann mit dem, was von den Verschwundenen wiedergefunden wurde, eine Zeit lang alleine sein. «Nach zwanzig oder dreissig Jahren sind die meisten erleichtert, etwas zu haben, das sie begraben können», sagt Egaña. «Sie können den Trauerprozess endlich abschliessen.» Viel schwerer sei es, wenn das Verschwinden erst ein Jahr oder noch weniger zurückliege, wie etwa bei den ermordeten Frauen von Ciudad Juárez. «Die Angehörigen hofften bis zuletzt darauf, sie lebend wiederzusehen, und wir können ihnen nur noch Knochen präsentieren.»

Was aber ist mit den Gebeinen, die selbst mit einem DNA-Abgleich nicht identifiziert werden können? «Die kommen ins Archiv», sagt Egaña. Vielleicht findet sich ja noch ein näherer Verwandter mit einer eindeutigen DNA-Probe. «Oder die Wissenschaft erfindet irgendwann neue Methoden.» Aufgeben ist nicht vorgesehen. Ein Fall ist erst abgeschlossen, wenn ein Knochen keinen Nummerncode mehr trägt, sondern einen Namen.

Die verschwundenen Studenten von Ayotzinapa : Zweifel an der Staatsanwaltschaft

Der derzeit bekannteste Fall, an dem die forensischen AnthropologInnen des EAAF arbeiten, ist derjenige der 43 Studenten des Lehrerseminars in Ayotzinapa im mexikanischen Bundesstaat Guerrero. Sie waren am 26. September vergangenen Jahres in der Stadt Iguala von der Polizei entführt worden und sind seither verschwunden. Nach Darstellung der Staatsanwaltschaft wurden sie am selben Abend dem Verbrechersyndikat Guerreros Unidos übergeben und von diesem auf einem Müllplatz erschossen. Ihre Leichen seien verbrannt, die verkohlten Reste in Plastiktüten in einen nahen Fluss geworfen worden. Ein Knochensplitter, der angeblich in diesem Fluss gefunden wurde, konnte mit einer DNA-Probe einem der verschwundenen Studenten zugeordnet werden. Nach Auffassung des EAAF, der den Fall im Auftrag mexikanischer Menschenrechtsorganisationen und der Angehörigen der Verschwundenen untersucht, hält die Darstellung der Staatsanwaltschaft wissenschaftlichen Kriterien allerdings nicht stand.

Unter anderem hat der EAAF herausgefunden, dass auf dem besagten Müllplatz öfters Leichen verbrannt wurden. So wurden dort etwa Teile einer Zahnprothese gefunden, die von keinem der 43 Verschwundenen stammen. Auch die dort eingesammelten Knochenreste konnten bislang keinem der Studenten zugeordnet werden. Der Müllplatz sei von der Staatsanwaltschaft nicht abgesperrt worden, sodass niemand sagen könne, ob der Tatort nicht im Nachhinein verändert worden sei. Bei der Bergung des einzigen bislang identifizierten Knochensplitters sei kein Mitarbeiter des EAAF zugegen gewesen. Man habe nur eine offene Plastiktüte mit diesem Partikel gesehen. Woher es stammt? – der EAAF geht davon aus, dass die Ermittlungen noch mehrere Monate in Anspruch nehmen werden.

Toni Keppeler